A história da humanidade tem sido continuamente atravessada por guerras. Desde as narrativas bíblicas, nas quais o Deus de Israel era chamado “Senhor dos Exércitos”, até os conflitos contemporâneos, a guerra ocupa o centro da organização das sociedades. Não apenas como instrumento de conquista territorial ou expressão de soberania, mas como mecanismo estrutural de poder econômico, político e simbólico. As grandes guerras do século XX, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, marcaram profundamente o imaginário social e as instituições do Ocidente. Foram guerras totalitárias, que envolveram a produção industrial em massa voltada à destruição e mobilizaram toda a vida social em torno do conflito. Contudo, mesmo após o trauma dessas catástrofes globais, o mundo não deixou de estar em guerra.

Hoje, conflitos armados entre Estados ainda persistem (Rússia contra Ucrânia, Israel contra Palestina, Israel contra Irã) expressando o entrelaçamento entre política internacional, interesses econômicos e a lógica do capital. A guerra, longe de ser exceção, tornou-se regra sistêmica do mundo contemporâneo. Como alerta o filósofo Achille Mbembe, a necropolítica é o exercício do poder através da exposição sistemática de populações à morte, e ela é a norma sob o neoliberalismo. A guerra, nesse contexto, é mais do que a disputa entre nações: é uma tecnologia de dominação.

O neoliberalismo, nascido como projeto político no final dos anos 1970 com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, é mais do que uma doutrina econômica. É, como mostrou Wendy Brown, uma racionalidade que captura todas as esferas da vida humana, submetendo-as à lógica da competição, da performance e da acumulação. Nesse cenário, a guerra torna-se um motor da economia: movimenta o complexo industrial-militar, sustenta monopólios tecnológicos e garante o controle sobre territórios estratégicos. O episódio de 4 de março de 2025 ilustra bem essa dinâmica: a União Europeia destinou 800 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia após os EUA, sob Donald Trump, retirarem seu apoio. Isso não é um simples gesto diplomático. É a engrenagem bélica funcionando para manter o jogo de forças geopolíticas sob a lógica do capital.

Além das bombas, há também outras formas de guerra: a fome, a exclusão, a invisibilização. A fome não é resultado da escassez, mas da má distribuição e da lógica de lucro. O economista indiano Amartya Sen demonstrou que em sociedades onde há liberdade política e acesso à informação, a fome em larga escala não ocorre. O que falta não é comida, mas vontade política. O que sobra é indiferença e o cinismo das medidas paliativas. Como afirmou Slavoj Žižek, o capitalismo resolve os problemas que ele mesmo cria, apenas na medida em que esses problemas gerem novos mercados ou novas formas de controle.

A guerra é a forma mais crua e brutal de violência porque não se trata da defesa de direitos, mas da negação radical deles. É a recusa do direito à existência. Qual o problema em existir um Estado palestino? Por que ainda se nega aos povos africanos, aos indígenas, aos refugiados, o direito à saúde, à moradia, à educação e à dignidade? A resposta está na estrutura desigual do mundo neoliberal, que não apenas tolera a desigualdade, mas depende dela para existir.

No fundo, a guerra é pilar do neoliberalismo porque ela destrói para acumular. Ela esfacela o tecido social para reerguer, em cima dos escombros, novos impérios econômicos. É a normalização do estado de exceção, a governamentalidade pela catástrofe. A guerra, então, não é falha do sistema. Ela é o próprio sistema em funcionamento.

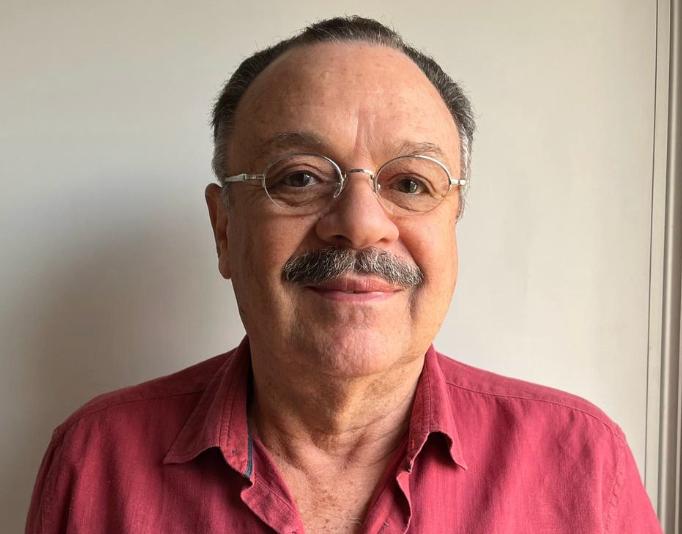

JAIRO BARBOSA MOREIRA

É filósofo e doutor em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Atua como padre na paróquia São Pedro – Novo Planalto, da diocese de Cristalândia.