A aprovação da Lei Federal nº 15.042/2024, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, representa um marco na política climática nacional. Ao reconhecer formalmente os programas REDD+ jurisdicionais e conferir-lhes assento regulado no mercado de carbono, o legislador buscou alinhar o Brasil às exigências do Acordo de Paris e aos compromissos assumidos perante a comunidade internacional. Mais que um gesto de convergência diplomática, a norma encontra respaldo direto na Constituição de 1988, que não apenas consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também erige a função socioambiental da propriedade como princípio estruturante da ordem econômica. Há, nesse desenho, a expectativa de uma confluência virtuosa entre proteção ambiental e segurança jurídica.

O problema se revela quando esse horizonte normativo se choca com realidades locais, como a do Tocantins. As Leis Estaduais nº 1.917/2008 e nº 4.111/2023, voltadas à Política Estadual de REDD+ e à Política de Pagamento por Serviços Ambientais, pretendem conferir protagonismo ao ente federado na regulação da pauta climática. É inegável que o Tocantins está entre os primeiros estados brasileiros a estruturar um programa de REDD+, assumindo posição de vanguarda e servindo de referência para outras unidades da federação. Essa antecipação revelou ousadia política e compromisso institucional com a agenda climática, ainda em um momento em que o debate não gozava da centralidade atual.

Contudo, ao atribuírem ao Estado a titularidade originária dos créditos de carbono, tais diplomas desconsideram que esses benefícios decorrem, em grande medida, do esforço histórico de conservação empreendido por comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas. Ao invés de reconhecer direitos, a lei estadual arrisca sufocá-los, abrindo espaço para a chamada “grilagem de créditos de carbono” – fenômeno que ameaça converter um mecanismo de mitigação em novo palco de disputas fundiárias.

Outro ponto de tensão reside no risco de expropriação indireta. A experiência brasileira revela que políticas ambientais mal calibradas podem, sob o manto da sustentabilidade, impor restrições desproporcionais ao uso da propriedade privada, sem o devido processo legal e sem justa compensação. Essa prática, reiteradamente questionada no Supremo Tribunal Federal, pode ressurgir sob a roupagem da regulação climática. Nesse cenário, o mercado de carbono tende a converter-se em instrumento de litígio contínuo, corroendo sua credibilidade tanto no âmbito interno quanto no plano internacional, onde transparência e segurança jurídica constituem requisitos básicos para a aceitação dos créditos.

A insegurança fundiária é, talvez, a raiz mais profunda desse dilema. O Cadastro Ambiental Rural ainda convive com sobreposições de registros, a grilagem persiste como corrosão estrutural da governança da terra e comunidades tradicionais seguem em luta pelo reconhecimento de seus territórios. Ignorar esses entraves históricos é alimentar a ilusão de que a edição de uma lei federal bastará para corrigir distorções de longa duração. Sem regularização fundiária e sem mecanismos de governança consistentes, o mercado de carbono corre o risco de se converter em mais um espaço de conflito, vulnerável a fraudes — como demonstram recentes operações policiais que expuseram esquemas de comercialização irregular de créditos.

A saída, diante desse quadro, não está em negar a relevância dos instrumentos econômicos de mitigação, mas em harmonizar legislações estaduais ao novo marco federal, fortalecer dispositivos de transparência e assegurar a participação efetiva das comunidades que historicamente preservaram a floresta. O Brasil possui a oportunidade de construir um modelo de governança ambiental que combine robustez mercadológica com legitimidade social. Para isso, é indispensável abandonar a concepção redutora de que a floresta se resume a ativo de carbono e reconhecer que ela é território, cultura, sustento e dignidade para milhões de brasileiros. Somente assim os créditos de carbono deixarão de ser promessa abstrata e se transformarão em instrumento real de justiça socioambiental.

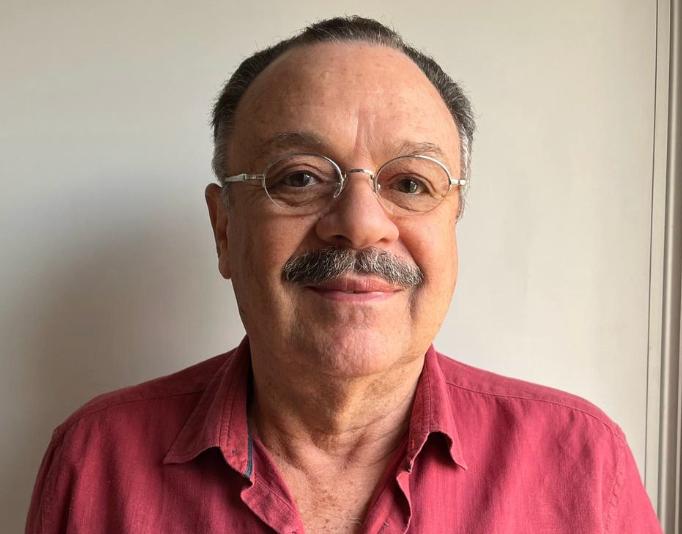

WELLINGTON MAGALHÃES

É juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). Segundo Diretor Adjunto da Escola Superior da Magistratura do Tocantins (ESMAT). Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos Ambientais e Fundiários (CEJUSCAF). Coautor do Programa Permanente de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas do Tocantins (TRE-TO) e do Projeto Gestão de Alto Nível dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Formoso (IAC/UFT). Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, Portugal (FDUC) e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins, Brasil (UFT). Doutor em Desenvolvimento Regional, Políticas Públicas e Efetividade da Prestação Jurisdicional, também pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Pós-Doutor em Poder Judiciário, Inteligência Artificial e Ações Ambientais. Formador credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Coordenador de cursos jurídicos e conferencista sobre temas afetos aos direitos humanos, meio ambiente, povos indígenas e efetividade da prestação jurisdicional.